Tutela delle minoranze e obiezione di coscienza. Questioni nevralgiche per la difesa della democrazia

“Il governo centrale ha il diritto di sospendere le garanzie costituzionali se c’è l’esigenza di garantire la salute delle persone”. Parole di Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia.

Parole gravi, che fanno il paio con quelle, altrettanto gravi, di Agostino Miozzo, ex coordinatore del Comitato tecnico scientifico: “Io metterei l’obbligo assoluto totale” perché “nell’emergenza in cui siamo non ci è permesso essere democratici”, e come sanzione “anche l’arresto”.

Per chi non se ne fosse ancora accorto, è il caso di sottolineare che qui la democrazia è ormai abbondantemente a rischio. La “pandemia” viene usata come grimaldello per far saltare i diritti fondamentali della persona.

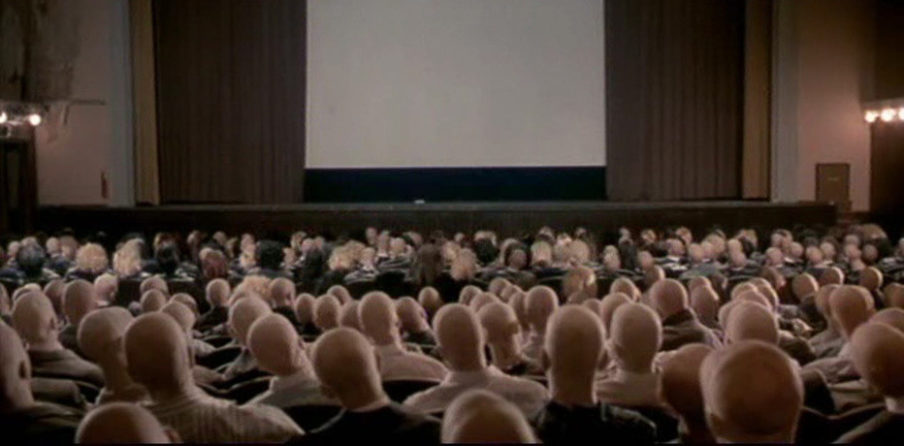

Viene alla superficie un concetto distorto di democrazia. Primo compito di una democrazia è infatti tutelare i diritti delle minoranze e dei più deboli, sia in senso sociale sia in senso politico. La democrazia esiste perché qualunque minoranza possa avere voce e i suoi diritti civili, che sono personali, siano garantiti. Se anche su sessanta milioni di cittadini ci fosse una persona che la pensa diversamente, quell’unica persona dovrebbe poter dire la sua senza essere additata, fatta oggetto di messaggi d’odio e perseguita. Sono le dittature quelle che schiacciano le minoranze escludendole dai diritti civili anche quando si tratta di minoranze consistenti.

Qualcuno osserverà: ma la legge, si tratti anche solo di un provvedimento amministrativo, va osservata da tutti.

Non è così semplice.

Ritengo che, al punto in cui siamo, ci si debba concentrare sulla questione dell’obiezione di coscienza. E a questo scopo propongo alcuni spunti di riflessione.

L’articolo 2 della nostra Costituzione dice: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Proprio a partire da questo dettato, la Corte costituzionale (sentenza n. 467 del 16 dicembre 1991) ha dichiarato che, a livello costituzionale, “la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all’uomo come singolo, ai sensi dell’art. 2 Cost.”.

La sentenza riguardava l’obiezione di coscienza al servizio militare, ma può essere applicata a tutti gli altri campi della vita individuale e sociale. La Corte, infatti, nel sostenere il diritto all’obiezione di coscienza fa riferimento alla naturale, innata propensione della coscienza a riconoscere il bene e a rifiutare il male, un “principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell’uomo” (Corte costituzionale, sentenza 16 dicembre 1991, n. 467, in Giur. Cost., 1991, p. 3813).

Ne consegue che il riconoscimento dell’obiezione di coscienza per il legislatore ordinario non è un’eventualità, bensì un obbligo di carattere costituzionale. La Corte costituzionale infatti chiarisce che, per quanto spetti al legislatore “[…] bilanciarla con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale e graduarne le possibilità di realizzazione in modo da non arrecar pregiudizio al buon funzionamento delle strutture organizzative e dei servizi d’interesse generale”, è certo che “la sfera di potenzialità giuridiche della coscienza individuale rappresenta, in relazione a precisi contenuti espressivi del suo nucleo essenziale, un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall’assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili (c.d. obiezione di coscienza)”.

Vale la pena ripetere: la coscienza individuale possiede potenzialità giuridica, e tale potenzialità costituisce un valore costituzionale così elevato da giustificare esenzioni.

Siamo qui su un crinale molto delicato: da un lato il diritto naturale (l’insieme di principi che fanno parte della coscienza individuale, come il diritto alla vita, il rispetto della dignità umana, il rispetto della libertà dell’individuo), dall’altro il diritto positivo (l’insieme delle norme in vigore in un dato sistema statale).

Sembra chiaro che la situazione in cui ci troviamo richiede una riflessione approfondita circa il rapporto tra le due sfere. Ben sapendo che, per noi cattolici, quella che san Tommaso chiama la “scintilla” della coscienza è la parte più pura del fuoco (San Tommaso d’Aquino, De Veritate, q. 17, a. 2, ad. 3).

Dopo di che, se anziché interrogarsi su questi aspetti si preferisce esultare per la decisione del presidente delle Filippine, il quale ha stabilito il mandato di arresto immediato di tutti i non vaccinati che escono di casa, si è ovviamente liberi di farlo. Ma forse, per coerenza, bisognerebbe andarsene dalla patria del diritto e chiedere asilo alle Filippine.

* * * * *

Sei un lettore di Duc in altum? Ti piace questo blog? Pensi che sia utile? Se vuoi sostenerlo, puoi fare una donazione utilizzando questo IBAN:

IT65V0200805261000400192457

BIC/SWIFT UNCRITM1B80

Beneficiario: Aldo Maria Valli

Causale: donazione volontaria per blog Duc in altum

Grazie!